Antike Vorläufer: Sueben...

|

| Julius Cäsar, Schwabenkrieger |

Was ist eigentlich ein ‚Schwabe‘? Der Begriff taucht—als lateinisch ‚Suebi‘—erstmals bei römischen Autoren auf: Julius Cäsar, Tacitus oder Ptolomäus nannten so germanische Stammesverbände, die gegen Rom Krieg geführt hatten. Wen genau die Autoren meinten, lässt sich heute nicht mehr eindeutig feststellen: die Sueben genossen hohes Ansehen ob ihrer Kampfeskraft, weshalb viele germanische Stämme als Sueben gelten wollten.

Geographisch und zeitlich entsprechen die Sueben den Elbgermanen: einer archäologisch definierten Gruppe, die um die Zeitenwende im heutigen Nordostdeutschland und in Böhmen lebte und ähnliche Kulturgegenstände—Kleidung, Keramik, Waffen—benutzte. Während der Völkerwanderung zog ein Teil der Elbgermanen nach Süden. Viele süddeutsche ‚Stämme‘—auch Altbayern und moderne Franken—haben elbgermanische Wurzeln. In diesem Wortsinn sind wir also alle Sueben, bzw. Schwaben.

... und Alamannen

|

| Frühe Ausbreitung der Alemannen |

In den folgenden Jahrhunderten bezeichneten ‘Schwabe‘ und ‚Alemanne‘ meist das Gleiche: im Frühmittelalter war ‚Alemanne‘ gebräuchlicher, später dann ‚Schwabe‘. Die heute übliche Begriffstrennung stammt aus dem 19. Jahrhundert, als die Badener Markgrafen nach Wegen suchten, sich von Württemberg abgrenzen. Fortan beanspruchten sie das Wort ‚Alemanne‘ für sich und nannten die Württemberger ‘Schwaben’. Historisch betrachtet führt diese Unterscheidung eher in die Irre.

Baierns Schwesterregion

Schwabens (bzw. Alemanniens) Frühgeschichte verlief weitgehend parallel zu der Baierns. Um das Jahr 500 verloren alemannische Verbände entscheidende Schlachten gegen den Frankenkönig Chlodwig und mussten sich seiner Vorherrschaft unterwerfen.[2] Chlodwigs Nachfolger setzte ‚Duces‘ aus fränkischem Adel ein, die Alemannien an ihrer Stelle verwalten sollten—es wurde zum Herzogtum.

|

| Der Lech: mittelalterliche Verwaltungsgrenze |

Erst

Reichsland...

|

| Schwaben und Hochburgund um 1000 |

Die letzte große schwäbische Herrscherfamilie waren die Staufer. Fast 200 Jahre lang—von 1079 bis 1268—stellten sie den schwäbischen Herzog, beinahe ebenso lang den deutschen König. Der letzte Staufer, Konradin, ließ sich auf ein Kriegsabenteuer in Italien ein. Sein Onkel, Herzog Ludwig von Baiern-München, stellte ihm ein Heer zusammen, allerdings um den Preis der Verpfändung staufischer Gebiete. Konradin scheiterte und wurde auf dem Marktplatz von Neapel hingerichtet. Im Zuge des ‚konradinischen Erbes‘ fielen erstmals Gebiete westlich des Lechs an Baiern: Donauwörth, Gundelfingen, Lauingen, Schongau, die Herrschaft Schwabegg westlich von Landsberg.

|

| Schwabens Ende |

Rudolfs anti-bairisches Bollwerk

|

| Rudolf von Habsburg |

Rudolf setzte auf Reichsunmittelbarkeit, um den Expansionsdrang seiner Konkurrenten einzudämmen: er unterstellte Territorien direkt dem König (=sich selbst), ohne dass ein Landesfürst dazwischengeschaltet gewesen wäre. Davon profitierten insbesondere Schwabens Städte. Mit dem Aufstieg von Handwerk und Gewerbe im Hochmittelalter hatten sie rasch an Bedeutung gewonnen. Ein selbstbewusstes Stadtbürgertum wollte seine Angelegenheiten selbst regeln. Der Weg zur Selbstbestimmung führte über das Bündnis mit dem König: Rudolf erhob u.a. Augsburg, Kaufbeuren, Kempten, Lindau und Memmingen zu Reichsstädten, unter seinem Sohn Albrecht kam noch Donauwörth dazu. Eine dichte Städtelandschaft entstand, die Ostschwaben noch heute charakterisiert, und die es vom benachbarten Altbayern unterscheidet.

Dazu kam ebenfalls reichsunmittelbarer Kirchenbesitz: in Ostschwaben insbesondere das bischöfliche Hochstift Augsburg—das sich von Dillingen an der Donau bis nach Füssen am Alpenrand erstreckte—die Fürstprobstei des Kemptner Klosters, und kleinere Reichsklöster wie Ottobeuren, Elchingen oder Irsee. Für weltliche Fürsten blieb da wenig Platz. Die wichtigsten waren: (i) die Habsburger selbst, nachdem sie 1301 die Grafschaft Burgau im Westen Augsburgs erworben hatten, (ii) die Wittelsbacher, und (iii) die Grafen von Oettingen nördlich der Donau.[5] |

| Der schwäbische Reichskreis |

1376 schlossen sich die Reichsstädte zum schwäbischen Städtebund zusammen, um sich besser gegen die Territorialfürsten—insbesondere Württemberg und Baiern—wehren zu können. Im 15. Jahrhundert folgte der schwäbische Bund, dem auch weltliche und geistliche Herrschaften angehörten, und im 16. Jahrhundert der schwäbische Reichskreis: ein Zusammenschluss benachbarter Herrschaften, um Aufgaben wie die Grenzsicherung und das Münzwesen gemeinsam wahrzunehmen. Der Reichskreis war kleiner als das mittelalterliche Herzogtum: so galt die Schweiz nicht mehr als Teil Schwabens, ebensowenig das Elsass. Das Breisgau zählte als Habsburger-Besitz zum österreichischen Reichskreis.[6]

Augsburg, Ostschwabens Metropole

Die meisten schwäbischen Reichsstädte waren klein: sie zählten allenfalls ein paar tausend Einwohner. Augsburg war ein anderes Kaliber. In der Antike war es als “Augusta Vindelicorum” Hauptstadt der römischen Provinz Rätien gewesen; es lag deshalb an der Schnittstelle mehrerer Römerstraßen, die auch im Mittelalter in Gebrauch blieben. Ein Bischofssitz existierte ab dem 6. oder 7. Jahrhundert, unmittelbar an der bairisch-alemannischen Grenze.[7] Mit dem Aufkommen des Fernhandels im Hoch- und Spätmittelalter wurde Augsburg zu einem wichtigen Handelsplatz und zu einem Zentrum der Textil- und der Montanindustrie (Bergbau).

|

| Jakob Fugger |

1548 wurde Augsburg zur „paritätischen Stadt“: beide

Konfessionen waren zugelassen, Ämter wurden zwischen Katholiken und

Protestanten aufgeteilt.[8] Der

Dreißigjährige Krieg—der in Ostschwaben Verheerungen anrichtete wie in kaum einer

anderen Region—zerstörte auch den Religionsfrieden. Der westfälische Friede stellte

ihn 1648 wieder her, seither gedenken ihm die Augsburger alljährlich im

‚Hohen Friedensfest‘.

Bayerische Schwaben

Im frühen 19. Jahrhundert sollte Rudolfs Bollwerk schließlich einbrechen, zerstört vom Weltumwälzer Napoleon Bonaparte. 1803/05 übertrug Napoleon Bayern die meisten Reichsstädte und kirchlichen Gebiete Ostschwabens, als ‘Entschädigung’ für den Verlust der linksrheinischer Besitzungen Bayerns an das revolutionäre Frankreich. Auch die kleineren weltlichen Herrschaften wurden bald zur Verteilungsmasse. Wittelsbacher und Habsburger bekämpften einander heftig und versuchten wiederholt, sich auszumanövrieren. Als sich 1814 jedoch Napoleons Niederlage abzeichnete, verständigten sie sich darauf, dass Bayern seine Ansprüche auf Salzburg, Tirol und das Innviertel aufgab, während Österreich in Schwaben zurücksteckte.

|

| Ludwig I., Herzog in Schwaben |

Bayern sicherte sich schließlich den östlichen Streifen Schwabens zwischen Lech und Iller.[9] König Ludwig I. schuf daraus 1837 den Kreis 'Schwaben und Neuburg', den Vorgänger des heutigen Regierungsbezirks Bayerisch Schwaben—der Name knüpfte bewusst an das mittelalterliche Herzogtum an. Ludwig startete eine Charmeoffensive: er bereiste das Land, betonte die Herkunft der Wittelsbacher aus dem bairisch-schwäbischen Grenzgebiet, und nannte sich ‚Herzog in Schwaben‘.

|

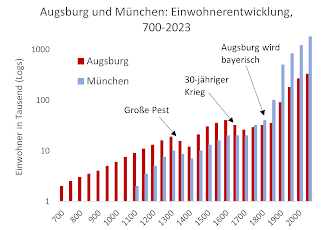

| Quelle: E. Buringh (2020), European Urban Population 700-2000 |

Eine komplexe Identität

Die deutsche Revolution von 1848 fand viel Zuspruch in Bayerisch Schwaben, ebenso die Gründung des Kaiserreichs 1870. Bisweilen hatte die Begeisterung einen anti-bayerischen Anstrich—der jedoch nie das Gewicht erlangte wie etwa in Franken. Eine Ursache mag darin liegen, dass, anders als in Franken, nur ein Teil des einstigen Schwaben an Bayern gekommen war—andere Teile wurde von Herrschern regiert, die den Ostschwaben nicht weniger fremd waren, wie den Württemberger Königen.[10] Ein gesamtschwäbisches Bewusstsein konnte da schwer entstehen. Auch empfanden sich die Bewohner Bayerisch Schwabens nicht notwendig als Einheit, stattdessen bildeten sich klein-regionale Identitäten heraus, wie im Allgäu und im Nördlinger Ries.

Schliesslich erlebte Ostschwaben im 19. und 20. Jahrhundert einen beeindruckenden wirtschaftlichen Aufstieg: seine lange Tradition städtischen Gewerbes hatte es gut auf die moderne Industriegesellschaft vorbereitet. Viele Schwaben sahen ihren Wohlstand als Ergebnis der Eingliederung in den bayerischen Wirtschaftsraum.

Dialekt

|

| Dialekte in Bayerisch Schwaben nach König (2010) |

Ein anderes Übergangsgebiet liegt in Oberbayern: der Lechrain, die Region zwischen dem Lech im Westen und der Ammer bzw. dem Ammersee im Osten.[12] Der Lechrain war einst gespickt mit Klöstern—Dießen, Steingaden, Wessobrunn—die erst mit der konradinischen Schenkung (siehe oben) firm in den bairischen Einflussbereich gelangten. Viele lechrainer Klöster besaßen Güter in Tirol, nach den Verlusten des dreißigjährigen Kriegs füllten sie ihr Land mit tiroler Siedlern auf. So mischen sich im Lechrain ostschwäbische, mittelbairische und südbairische (=tirolerische) Elemente zu einer ganz eigenen Mundart.

Leider ist das „Lechroanische“ auf dem

Rückzug—wie die Dialekte Bayerisch Schwabens auch.

Der Artikel stützt sich auf

eine Vielzahl von Quellen, die wichtigsten sind: Rolf Kießling, „Kleine

Geschichte Schwabens“ (2013); Werner König, „Kleiner Sprachatlas Bayerisch

Schwabens“ (2007); und der Aufsatz von Pankraz Fried (2012) „Geschichte Bayerisch

Schwaben“ auf der Webseite lechrain1.de. Dazu mehrere Artikel aus dem „Historischen Lexikon Bayerns“ und von Wikipedia.

[1] Rom nahm daraufhin seine Grenze zurück: sie verlief jetzt entlang der Donau, der Iller, des Bodensees, und des Rheins. D.h. anders als Baden-Württemberg verblieb der Großteil des

heutigen Bayerisch Schwaben beim römischen Reich. Es lag jetzt jedoch im

unsicheren Grenzland. Augsburg und Kempten—die ältesten Städte im

Freistaat—wurden 270 von Alamannen zerstört. Kempten wurde nicht wieder

aufgebaut und erst 500 Jahre später als Klostersiedlung neu gegründet.

[2] Für einige Jahrzehnte flüchteten sich die Alemannen unter die Schutzherrschaft des Ostgotenkönigs

Theoderich. 536 überließ ein Nachfolger

Theoderichs den Franken kampflos das Voralpenland.

[3] Die Karolinger

handelten zunächst als „Hausmeier“—d.h. Verwalter—des fränkischen Reichs im Auftrag der

Merowinger-Könige, ab Pippin (751) stellten sie dann selbst den König.

Alemanniens Schicksal war kein Einzelfall: zwischen 716 und 719 beseitigte Karl

Martell das Hedenen-Herzogtum in Würzburg, 788 setzte Karl der Große—Martells

Enkel—den Baiernherzog Tassilo ab.

[4] Rudolf ist eine der prägendsten Figuren des Spätmittelalters.

Bis zum Alter von 55 Jahren war er ein mäßig bedeutender Graf im südlichen

Elsass und im Aargau (heutige Schweiz). 1273 verständigten sich Deutschlands

Kurfürsten dann überraschend auf Rudolf als deutschen König. Zum einen wollten

sie die chaotische, königslose Zeit des ‚Interregnums‘ beenden. Zum anderen galt

es, Ottokar, den König Böhmens, als deutschen König zu verhindern, der nach dem

Aussterben der Wiener Babenberger 1246 die Herzogtümer Österreich, Steiermark

und Kärnten unter seine Kontrolle gebracht hatte und eine Machtfülle besaß wie

kein anderer deutscher Fürst. Ottokar wehrte sich gegen die Ausbootung und zog

in den Krieg. Rudolf, gestützt auf eine breite Kriegskoalition, gewann und

entzog Ottokar die österreichischen Herzogtümer. 1282 belehnte er damit seine Söhne:

die lange Herrschaft der Habsburger über Österreich nahm ihren Anfang.

[5] Burgau war ein Teil ‚Vorderösterreichs‘ und damit des—letztlich erfolglosen—Bestrebens der Habsburger, Tirol und Vorarlberg mit ihren Besitzungen im Elsass und (ab dem 14. Jahrhundert) im Breisgau zu verbinden.

[6] Der schwäbische Reichskreis war in Viertel eingeteilt (siehe Karte).

Dem östlichen Viertel stand das Hochstift Augsburg vor, es entsprach grob dem

heutigen Bayerisch Schwaben.

[7] Die Augsburger Bischöfe gewannen überregionale Bedeutung als treue Verbündete der Zentralmacht, die bei Konflikten mit inneren und aüßeren Gegnern meist zu den fränkischen (und später deutschen) Herrschern hielten. Beispiele sind Bischof Simpert—ein Verbündeter Karls des Großen im Konflikt mit dem Baiernherzog Tassilo—und Bischof Ulrich, der Otto den Großen 955 in Kampf gegen die Ungarn half. Im Spätmittelalter verloren die Bischöfe die Kontrolle über die Stadt und verlegten ihre Residenz nach Dillingen an der Donau.

[8] Die Reformation errang in Schwaben wichtige Erfolge,

insbesondere den Übertritt der Württemberger Herzöge zum Luthertum. In

Ostschwaben behinderten der große Kirchenbesitz und der Einfluss der

Wittelsbacher die neue Lehre. Festsetzen konnte sie sich vor allem in den

Reichsstädten: Kempten, Memmingen, Lindau und Nördlingen wurden evangelisch, Kaufbeuren

paritätisch (wie Augsburg).

[9] Zeitweise (1803-10) ragte Bayern noch tiefer nach

Schwaben hinein. Napoleon erzwang jedoch einen Ausgleich zwischen seinen Verbündeten

Bayern und Württemberg, und schrieb (über weite Strecken) Iller und Donau als Grenze

fest. Damit musste Bayern u.a. Ulm wieder herausgeben—nach Augsburg die bedeutenste

schwäbische Reichsstadt. Nur ein paar Ulmer Häuser südlich der Donau verblieben

bei Bayern. Aus ihnen sollte sich Neu-Ulm entwickeln, heute nach Augsburg und

Kempten die drittgrößte Stadt Bayerisch Schwabens.

[10] Manche betrachten Württemberg als Nachfolger Schwabens. Württemberg war zunächst aber nur eines

von vielen schwäbischen Territorien. Nach dem Zerfall des Herzogtums konnten es

sein Gebiet vergrößern, aber auch in seiner größten Ausdehnung deckte Württemberg

höchstens ein Drittel des einstigen Schwaben ab. Der Norden Württembergs

wiederum greift über Schwaben hinaus und liegt im süd- (Heilbronn) bzw. ostfränkischen

(Tauberbischofsheim) Sprachgebiet.

[11] Augsburg hat seinen eigenen Stadtdialekt. Dessen Grundstruktur ist zwar eindeutig Schwäbisch, es sind aber bairische Charakteristiken eingesprenkelt. So ist ein Haus in Augsburg ein „Haos“, mehrere davon sind „Haiser“—nicht „Hous“ und „Heiser“ wie im Schwäbischen.

[12] Lechrain bezeichnet eine Landschaft, seine Ausdehnung ist nicht eindeutig festgelegt. Der Süden zählt zum ‚Pfaffenwinkel‘, er hat seinen Namen von

den vielzähligen Klöster und Pfarrkirchen der Gegend.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen