Rund 16 Millionen Menschen leben im bairischen Sprachgebiet—7 Millionen im Freistaat Bayern, 9 Millionen in Österreich und in Südtirol. Wie, wann und wo ist das Bairische entstanden? Was erklärt seine verschiedenen Varianten? Und wie verhält sich Bairisch zum ‘Hochdeutschen’—der deutschen Standardsprache? Eine Tour de Force durch die wichtigsten Zusammenhänge.

Wie so vieles in der deutschen Vor- und Frühgeschichte liegen auch die Ursprünge der deutschen Sprache im Dunkeln. Vorläufer der Deutschen waren die Germanen, von denen wir bereits aus der Antike wissen—allerdings betrachtet durch die Linse der Römer, so dass wir über ihre Sprache nur bruchstückhafte Erkenntnisse besitzen. Die Völkerwanderung beendete die Vorherrschaft Roms und mischte die Verhältnisse in Mitteleuropa neu.

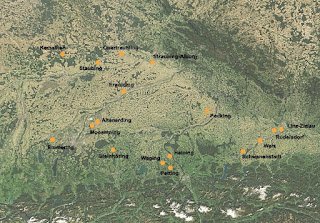

|

| Frühbajuwarische Fundstellen |

Bairisch sprachen die ersten Bajuwaren allerdings noch nicht—dafür waren die Dialekte am Anfang des Frühmittelalters zu wenig ausgebildet. Die wenigen schriftlichen Zeugnisse zeigen etwa kaum einen Unterschied zwischen bajuwarischen Dokumenten und jenen der benachbarten Alemannen und Langobarden.

Das Frühmittelalter: Geburtsstunde der deutschen

Sprache—und ihrer Dialekte

Dialekte entwickelten sich erst in den Jahrhunderten nach der Völkerwanderung. Mitteleuropa war unter der Vorherrschaft der Franken halbwegs zur Ruhe gekommen,

die Menschen konnten seßhaft werden, Ackerbau und Handwerk betreiben. Austausch

mit entfernter lebenden Gruppen wurde selten, die meiste Kommunikation fand innerhalb

des gleichen Herrschaftsbereichs statt. Unter diesen Bedingungen konnten Sprachneuerungen

lokal Fuß fassen und sich regional verbreiten. Der Lech etwa, zunächst

lediglich eine politische Demarkationslinie, wurde zunehmend zur Sprachgrenze

zwischen den bairischen und den alemannisch-schwäbischen Dialekten. Er ist es

bis heute gelieben.

Viele frühmittelalterliche Sprachänderungen lassen sich unter einen gemeinsamen Begriff zusammenfassen:

die zweite germanische Lautverschiebung. Zwischen dem 6. und 9. Jahrhundert (die genaue Datierung ist umstritten) veränderte

sich in vielen Gebieten “th” zu “d”(thenkenàdenken). Aus“p” wurde “f” oder “pf” (AppelàApfel); aus “t” wurde “s” oder “z” (WateràWasser), und aus “k” wurde “ch” (makenàmachen)—dies sind nur einige Beispiele. Diese Veränderungen

machten aus “Germanisch” erst “Deutsch”: es entstanden Sprachmerkmale, die

Deutsch von anderen germanischen Sprachen unterscheiden.[1]

|

| Niederdeutsch und Hochdeutsch |

Im hochdeutschen Sprachraum—so benannt nach den höher gelegenen Regionen Deutschlands—hingegen änderte sich die Sprache stärker. Hochdeutsch zerfiel noch einmal in Mittel- und Oberdeutsch. Nur die oberdeutschen Dialekte führten die Lautverschiebung nahezu vollständig durch: das (Ost-) Fränkische, das Schwäbisch-Alemannische, und das Bairische.[3]

Die Dialekträume bilden, zumindest grob, die politischen

Verhältnisse des Hochmittelalters ab

Im Hochmittelalter, also ungefähr ab dem Jahr 1000, waren die deutschen Dialekträume so ausgebildet, wie sie—im Großen und Ganzen—heute noch bestehen. Ihre Grenzen decken sich auch am besten mit den politischen Verhältnissen des Hochmittelalters, zumindest ist die Übereinstimmung größer als mit jeder anderen Periode. Bairisch ist ein gutes Beispiel. Seine heutige Verbreitung entspricht grob der Ausdehnung des bairischen Stammesherzogtums im späten 10. Jahrhundert, als Tirol, Kärnten und die bairische Ostmark noch unter der Oberherrschaft der Baiernherzöge in Regensburg standen.

|

| Bairische ("Boarische") Dialektvarianten |

Mittelbairisch zerfällt in eine westliche und in eine östliche Variante. Westliches Mittelbairisch wird in Ober- und Niederbayern gesprochen, traditionell auch in Salzburg und in Teilen Oberösterreichs. Dies deckt sich mit dem Kerngebiet des bairischen Herzogtums im 6. und 7. Jahrhundert. Sprachwissenschaftler sprechen deshalb auch von ‘Altbairisch’.[4]

Östliches Mittelbairisch hingegen ist der Dialekt der ‘Neubaiern’, also jener Kolonisten, die im 10. Jahrhundert nach Ende der Magyareneinfälle die Donau hinunterzogen und im Wiener Becken die Ostmark errichteten—die Kernzelle des späteren Österreich.

Nord- und Südbairisch sind Randdialekte, die sich in entlegeneren Gebieten entwickelten, auf welche die Baiernherzöge oft nur unzureichend Zugriff hatten. Nordbairisch entstand

im mittelalterlichen Nordgau, aus dem später die Oberpfalz hervorging. Es ist inbesondere

für seine sogenannten ‘gestürzten Diphtonge’ bekannt: Bruder ist ‘Brouda’ statt

‘Bruada’ im Mittelbairischen; Brief ist ‘Brejf’ staff ‘Briaf’.

Südbairisch hat zwei Stammländer: Kärnten und Tirol, beides vormalige Grenzmarken,

die im 10. bzw. 12. Jahrhundert von den Baiernherzögen unabhängig wurden. Nord-

wie Südbairisch sind konservative Dialektformen: viele ihre Charakteristiken waren

einst auch im Mittelbairischen verbreitet, kamen dort aber außer Gebrauch. Ein

Beispiel sind die südbairischen ‘Affrikate’, d.h. die Verschiebung von “k” zu “kch”.

Ein Kind ist auf Südbairisch ein ‘Kchind’, eine Kuh eine ‘Kchua’.

Nürnberg: einst bairisch, heute fränkisch

Soweit die historischen Grundzüge—von denen es viele Ausnahmen gibt, denn die Dialekträume entwickelten sich freilich auch nach dem Hochmittelalter weiter. Eine aus bayerischer Sicht besonders wichtige Ausnahme ist Nürnberg. Heute ist Nürnberg die Frankenmetropole des Freistaats, eine Art fränkisch-lutherischer Gegenpol zum altbayerisch-katholischen München.

|

| Nürnberg im bairischen Nordgau |

Größtenteils 'verfränkelt' ist Nürnberg erst in den vergangenen 200 Jahren. Heute finden sich im Stadtdialekt nur noch Spuren des nordbairischen Fundaments—wie etwa ‘Brouda’: so heißt der Bruder auch in Nürnberg, und nicht ‘Bruuda’ wie in den meisten Teilen Frankens.

Salzburg verwienert, Wien und München verwässern

Eine noch jüngere Entwicklung ist das Verschieben

der Sprachgrenze zwischen West- und Ostmittelbairisch in Richtung Westen. Noch

vor 70 Jahren lief die Grenze quer durch Österreich. Seitdem mischt sich insbesondere

in den Großstädten wie Salzburg immer stärker ein Wiener Tonfall in den altbairischen

Grunddialekt. Die meisten Salzburger zählen inzwischen ‘aans, zwaa, drei’, und

nicht ‘oans, zwoa, drei’ wie im benachbarten Oberbayern—oder auch im Flachgau,

der ländlichen Gegend nördlich Salzburgs. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit,

bis sich die Dialektgrenze ganz an die deutsch-österreichische Staatsgrenze schieben

wird. Sie wird dann die heutigen politischen Verhältnisse widerspiegeln, und

nicht mehr jene des Hochmittelalters.

In Wien wiederum gibt es immer weniger ‘echte’ Dialektsprecher. Stattdessen dominiert dort eine wienerisch lediglich angehauchte Version des Standarddeutschen. Eine treibende Kraft hinter diesem Wandel ist der österreichische Rundfunk, welcher dem österreichischen Hochdeutsch zu einer gewissen Dominanz verholfen hat (siehe unten). Eine ähnliche Entwicklung gibt es in München, nur dass der münchner Dialekt vom bundesdeutschen Hochdeutsch verdrängt wird.

Was ist eigentlich ‘Hochdeutsch’?

|

| Minnesang |

Womit wir beim ‘Hochdeutschen’ sind—und damit bei einem häufig misverstandenen

Begriff. In einer Verwendung ist er hier bereits vorgekommen: als Sammelname für

alle mittel- und oberdeutschen Dialekte, zu denen auch das Bairische zählt. Gebräuchlicher

aber ist eine zweite Verwendung: Hochdeutsch als “Hochsprache”, das “richtige”

Deutsch, das Deutsch der Gebildeten. Dabei hält sich hartnäckig das Gerücht, das“‘reine“

Hochdeutsch komme aus der Gegend um Hannover—also aus dem niederdeutschen (!) Sprachgebiet.

Wie passt das zusammen? Um Verwirrung vorzubeugen ersetzen wir die ‘Hochsprachen‘-Verwendung durch ein anderes Wort: Standarddeutsch. D.h. ein Deutsch das allen Deutschsprechern als Maßstab und als überregionale Verkehrssprache dient.

In der deutschen Sprachgeschichte hat es zweimal eine Tendenz zur Herausbildung einer solchen Standardsprache gegeben.[5] Das erste mal war im Hochmittelalter zur Zeit der Staufer, ungefähr von 1150 bis 1250, als an den Fürstenhöfen eine kunstvolle Dichtung florierte: der Minnesang. Die Minnesänger schrieben in einer relativ einheitlichen ostfränkisch-schwäbischen Mischsprache; auch Dichter, die aus anderen Dialektregionen kamen. Mit dem Machtverlust der Staufer endete die Kultur, welche den Minnesang hervorbegracht hatte, und damit auch der erste Versuch der Sprachenstandardisierung.

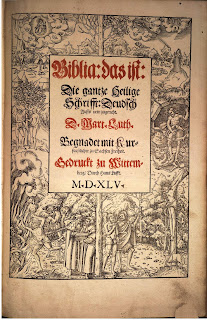

Vater der deutschen Hochsprache: Martin Luther

|

| Die Lutherbibel |

In den protestantischen Regionen Deutschlands verbreitete sich die Lutherbibel

rasant, und Luthers Schreibweise wurde schnell zum Standard—auch in Norddeutschland,

wo man völlig andere Dialekte sprach. Tatsächlich war das niederdeutsche Platt

vom Lutherdeutsch so weit entfernt, dass Norddeutsche die Sprache gewissermaßen

neu lernen mußten. Zum ihrem Sprechstandard wurde so ein norddeutsch ausgesprochenes

Obersächsisch; es verdrängte in den folgenden Jahrhunderten immer mehr den lokalen

Dialekt. Heute gibt es nur in Schleswig Holstein noch eine größere Zahl von Plattdeutsch-Sprechern.

Der Weg des Südens zum Lutherdeutsch

In Süddeutschland und in Österreich tat man sich mit dem Lutherdeutsch an sich weniger schwer, schließlich basierte es auf einem verwandten hochdeutschen Dialekt. Die politische und religiösen Eliten aber—insbesondere die Orden der Jesuiten, Benediktiner und Augustiner—wehrten sich vehement gegen die Verbreitung des ‘protestantischen’ Deutsch in katholischen Landen. Um dies zu verhindern unternahmen sie mehrere Versuche, eine eigene oberdeutsche Schreibsprache zu etablieren.

|

| Maria Theresia |

Varietät(ch)en der Standardsprache

Oder ist er das? Standarddeutsch gilt offiziell als ‘polyzentrische Sprache‘,

mit Verweis auf sogenannte ‘Varietäten‘: bundesdeutsches, österreichisches und schweizer

Hochdeutsch.

|

| Konrad Duden |

Im oberdeutschen Sprachraum stießen diese Regelwerke auf Kritik. Duden, Siebs und ihre Nachfolger reagierten, indem sie Ausnahmen gestatteten. Diese orientierten sich aber nicht an den Dialekten—was sprachsystematisch am meisten Sinn gemacht hätte—sondern, ganz im Geist der Zeit, an den Nationalstaaten. Merkmale des Bairischen wurden für Österreich zugelassen aber nicht für Bayern, Besonderheiten des Schwäbisch-Alemannischen für die Schweiz aber nicht für Baden oder Württemberg.

Bestimmte Ausdrücke und Wörter gelten seitdem als 'Austrizismen' bzw. 'Helvetismen'. Festgehalten sind sie im österreichischen Wörterbuch—das seit 1950 vom österreichischen Bildungsministerium herausgegeben wird—und im schweizer Duden. Austrizismen sind dabei oft umgangssprachlich in (Alt-)bayern auch verbreitet, wie “das geht sich aus” (das klappt) oder “Du gehst mir ab” (ich vermisse Dich); als Standardsprache gelten sie aber nur in Österreich. Insgesamt sind die Abweichungen zwischen den Varietäten gering, denn alle beruhen auf dem Obersächsisch von Luther und Gottsched.

Unterschiede gibt es beim Status des Standarddeutschen. In Österreich wird es oft parallel zum Dialekt gesprochen, ähnlich wie in Süddeutschland—und im Gegensatz zu Norddeutschland, wo das Standarddeutsche den Dialekt weitgehend verdrängt hat (siehe oben). Wieder anders liegen die Verhältnisse in der Schweiz: hier dominiert der Dialekt den Sprachgebrauch. Standarddeutsch, auch in der schweizer Varietät, empfinden viele Schweizer als Quasi-Fremdsprache.

|

| Ein Sprach-Standardisierer |

Als Aussprachenorm für das österreichische Standardeutsch hat sich eine an Siebs orientierte Sprechweise durchgesetzt, die angereichert ist durch einen moderaten wiener Zungenschlag: dunklere Vokale, weichere Konsonanten. Gepflegt wird diese Norm insbesondere vom ORF. Dies macht österreichische Moderatoren nicht nur gut verständlich, sie klingen auch unverschämt charmant (zumindest für meine Ohren)—im Vergleich zu ihren mitunter leicht unterkühlt wirkenden bundesdeutschen Gegenparts.

Zusammenfassung

Dies ist ein langer Artikel, deswegen noch einmal die wichtigsten Punkte im

Überblick.

·

Die deutsche

Sprache und die deutschen Dialekte bildeten sich im Frühmittelalter

·

Die

Grenzen der heutigen Dialekträume bilden grob die hochmittelalterlichen

politischen Verhältnisse ab. Bairisch ist der Dialekt des mittelalterlichen

Stammesherzogtum Baiern, das Teile des modernen Freistaates Bayern und der

heutigen Republik Österreich umfaßte. Auch Variationen des Bairischen reflektieren

mittelalterliche Abgrenzungen.

·

“Hochdeutsch”

bezeichnete ursprünglich die Sprache der höher gelegenen Gegenden Deutschlands,

Bayern eingeschlossen. Der Gegenbegriff ist Niederdeutsch.

· Aus einem hochdeutschen Dialekt—Obersächsisch—entwickelte sich in der frühen Neuzeit die deutsche Standardsprache, Martin Luthers Bibelübersetzung bereitete die Initialzündung. Standardeutsch dient heute überall im deutschen Sprachraum als Verkehrssprache, mit nur geringfügigen Variationen.

·

Im weiten

Teilen Norddeutschlands hat Standarddeutsch die lokalen, niederdeutschen

Dialekte verdrängt und ersetzt—was den Fehlschluss provoziert, “Hochdeutsch” dem

Norden zuzuordnen. Aus dem Norden kommt Hochdeutsch gerade nicht.

·

Anders

als im Norden werden in Süddeutschland und Österreich Standardsprache und

Dialekt oft parallel gesprochen. In der Schweiz hingegen dominiert der Dialekt

den Sprachgebrauch.

[1] Die erste germanische

Lautverschiebung fand in vorchristlicher Zeit statt und markiert die Abtrennung

des Germanischen von anderen indogermanischen Sprachen.

[2] Es war keineswegs vorgezeichnet, dass Niederdeutsch heute mit Oberdeutsch einen gemeinsamen Sprachraum bildet und vom Niederfränkischen durch einen Hochsprachengrenze abgetrennt ist. Die Niederlande lösten sich im 16. und 17. Jahrhundert aus dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und entwickelten ihre eigene Standardsprache; ein Prozess, der parallel zur Verbreitung des Lutherdeutschen in Norddeutschland stattfand. D.h. die heutige Hochsprachengrenze zwischen Niederländisch und Deutsch reflektiert politische mehr als linguistische Entwicklungen.

[3] Dies sind zugleich die drei Hauptdialekte des Freistaates Bayern. Während nur noch ein Teil der Bevölkerung bairische Dialekte spricht, liegt fast der gesamte Freistaat weiterhin im oberdeutschen Sprachraum. Die wichtigste Ausnahme ist die Gegend um Aschaffenburg, wo die Sprache bereits hessisch bzw. rheinfränkisch gefärbt ist. Rheinfränkisch zählt zum Mitteldeutschen.

[4] Altbairisch mit “i”—altbayerisch mit “y”

verweist auf die modernen Regierungsbezirke Oberbayern, Niederbayern und Oberpfalz,

in Abgrenzung zu den fränkischen Bezirken und zu

Bayerisch Schwaben.

[5] Darüber hinaus gab es regionale Bestrebungen zur Harmonisierung der Schriftsprache. Ein Beispiel ist die mittelniederdeutsche Sprache des 13.-17. Jahrhunderts, welche insbesondere der Hanse als Verkehrssprache diente. Sie wurde im 17. Jahrhundert vom Lutherdeutsch verdrängt.

Der Artikel stützt sich auf eine große Zahl von Quellen, die wichtigsten sind der DTV-Atlas zur deutschen Sprache und der kleine bayerische Sprachatlas. Sehr zum empfehlen ist auch 'Hubers Bairische Wortkunde'.

Bildnachweise (alle via Wikimedia Commons):

- 'Frühbajuwarische Fundstellen': El bes, CC BY 3.0

- 'Niederdeutsch und Hochdeutsch': basierend auf Vlaemink, CC BY-SA 4.0

- 'Bairische ("Boarische") Dialektvarianten': Mucalexx, copyrighted free use

- 'Nürnberg im bairischen Nordgau', Willi P, CC BY-SA 4.0

- 'Minnesang': Master of the Codex Manesse, public domain

- 'Die Lutherbibel': Lucas Cranach der Jüngere, public domain

- 'Maria Theresia': Jean-Étienne Liotard, public domain

- 'Konrad Duden': unknown, public domain

- 'Ein Sprach-Standardisierer': ORF, public domain