Die fränkischen Regierungsbezirke bilden nicht nur ein Drittel des Freistaats Bayern, sie beherbergen auch sieben seiner zwölf größten Städte: Nürnberg, Würzburg, Fürth, Erlangen, Bamberg, Bayreuth, Aschaffenburg. Höchste Zeit, den Franken und ihrer Geschichte einen eigenen Artikel zu widmen. Woher kommen die Franken? Sind sie die Nachkommen Karls des Großen? Sind Franken und Altbayern verwandt? Ist Nürnberg Frankens historische Hauptstadt? Antwortversuche auf diese und andere Fragen.

Kaum etwas ist Franken wichtiger, als nicht für (Alt-)bayern

gehalten zu werden—und dies mit vollem Recht. Nicht nur sprechen Franken kein

Bairisch, ihre Geschichte spielte sich auch mehr als 1000 Jahre lang getrennt

von Baiern ab: erst Anfang des 19. Jahrhunderts nutzte Graf Maximilian von

Montgelas die Wirrungen der napoleonischen Zeit, um den Großteil Frankens dem Königreich

Bayern einzuverleiben.

Die fränkische Geschichte nachzuerzählen ist allerdings nicht einfach. Sie ist

voller Begriffsverschiebungen und Brüche, zeitlich führt sie zurück bis in die

Antike, räumlich in Gebiete, die hunderte Kilometer vom heutigen Franken

entfernt liegen. Eine fränkische Identität formte sich nur schrittweise, sie

basiert weniger auf gemeinsamen politischen Traditionen als auf räumlicher Nähe

und einem gemeinsamen Dialekt.

Der Ursprung

des Begriffs ‚Franken‘

|

| Das antike Franken |

200 Jahre später war das römische Reich in Auflösung begriffen. Angeführt

von Chlodwig I.—einem Kriegsherren aus der Familie der Merowinger, der sich zum

Herrscher über alle fränkischen Stammesverbände aufgeschwungen hatte—eroberten die

Franken erst den Großteil des heutigen Frankreichs, und besiegten dann in

mehreren Schlachten (496, 506/7) die Alemannen. Chlodwigs Sohn Theuderich unterwarf

531 auch noch die Thüringer, und 536 übertrugen die Ostgoten den Franken kampflos

das Voralpenland, um sich den Rücken freizhuhalten für ihren (letztlich erfolglosen)

Überlebenskampf gegen das mächtige Byzanz.

|

| Altfränkische Expansion, 481-555 |

Der Begriff ‚Franken‘ ist zugewandert, nicht die Menschen

Waren die zugewanderten Altfranken die Vorfahren der heutigen Franken? Bis

Mitte des 20. Jahrhunderts war diese Ansicht durchaus verbreitet, heute gilt

sie als Geschichtsmythos. Die entscheidende Einsicht lieferte die Sprachwissenschaft:

der fränkische Dialekt—den Linguisten „Ostfränkisch“ nennen—enthält kaum Spuren

jener altfränkischen Sprache, welche die antiken und frühmittelalterlichen Franken

sprachen.[2] Ostfränkisch

ist stattdessen eng mit benachbarten Dialekten verwandt, inbesondere dem Bairischen

und dem Schwäbisch-Alemannischen, mit denen es die oberdeutsche Großdialektgruppe

bildet.

Plausibler ist, dass eine relativ kleine Anzahl altfränkischer Zuwanderer auf

eine größere Vor-Bevölkerung stießen und rasch in dieser aufging. Diese Vor-Bevölkerung hatte sich nach der Völkerwanderung aus derselben, elbgermanisch geprägten Gemengelage geformt, aus der auch die anderen Stämme des süddeutschen Raums hervorgegangen sind: Alemannen, Baiern, Langobarden, Thüringer.

Sprache und Besiedelung

|

| Sprachräume in Franken nach Klepsch (2009) |

Anders liegen die Verhältnisse beim Ober-Ostfränkischen, dem Dialekt Oberfrankens und des westlichen Mittelfranken—geographisch von Unter-Ostfränkisch durch die sogenannte ‚Steigerwaldschranke‘ getrennt. Ober-Ostfränkisch ist jüngeren Datums: seine Entstehung fällt zusammen mit der Expansion Frankens nach Osten.[4] Ausgangspunkt war das 1007 gegründete Bistum Bamberg, Ziel die Christianisierung slawisch besiedelter Gebiete.

|

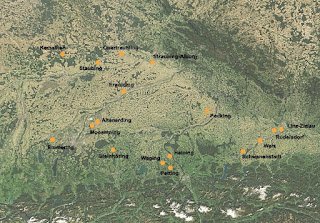

| Slawische Ortsnamen |

Bis heute verraten

viele oberfräkische Ortsnamen das

slawische Erbe: Treunitz, Rehau, Osseck, Schorgast. An der Osterweiterung müssen

auch Hessen und Pfälzer

teilgenommen haben, denn im Ober-Ostfränkischen finden sich lautliche Merkmale,

die zwar typisch für die rheinfränkischen Dialekte Hessens und der Pfalz sind, in

Unterfranken aber fehlen (etwa „Staan“ für „Stein“—in Unterfranken heißt es „Steen“).

Die fränkische Osterweiterung griff über das slawische Gebiet hinaus—wie erneut die Sprache verrät. Im Osten und Süden Frankens mischen sich bairische Töne in den Dialekt. In Nürnberg etwa heißt der Schuh „Schouh“, in Weißenburg die Brühe „Bröih“. Diese ‚gestürzten Diphtonge‘ sind typisch für das Nordbairische (=Oberpfälzische)—und tatsächlich wurde der fränkische Osten im 7.-9. Jahrhundert zunächst vom Bistum Regensburg aus besiedelt. Erst ab dem 12. Jahrhundert kamen Siedler aus ober-ostfränkischen Gebieten hinzu, insbesondere nachdem die Staufer Nürnberg zum Königshof ausgebaut hatten.

Seitdem verfränkelt der Nürnberger Raum—ein Prozess, der bis heute andauert. Auf Dialektkarten

jedoch findet sich die frühmittelalterliche Siedlungsgrenze

weiterhin als „nordbairische Westschranke“. Sie verläuft quer durch Mittelfranken: Nürnberg und Fürth

liegen auf der ‚bairischen‘ Seite der Schranke, Erlangen und Ansbach auf der fränkischen.

Franken bekommt

seinen Namen

Soweit zur Siedlungsgeschichte. Seit wann aber wissen die modernen Franken,

dass sie ‚Franken‘ sind? Der Historiker Jürgen Petersohn unterscheidet mehrere

Phasen der ‚Frankogenese‘:

· Im Frühmittelalter war die Gegend um Würzburg

namenlos.

|

| West- und Ostfranken um das Jahr 1000 |

· Im 10. Jahrhundert setzte sich dann der Begriff

„Ostfranken“ durch, auf Latein „Francia Orientalis“. Das Gegenstück war „Westfranken“

(oder „Francia Occidentalis“), welches das heutige Hessen, Rheinland-Pfalz, und

das nördliche Baden-Württemberg umfaßte. Die Grenze der zwischen den beiden

Franken verlief quer durch den Spessart. Bis heute bildet der Spessartkamm die Grenze

zwischen ostfränkischen und rheinfränkisch-hessischen Dialekten.[5]

· Im 12.

Jahrhundert kam schließlich der Begriff „Westfranken“ außer Gebrauch. Stattdessen

wurden die Landstriche am Mittelrhein jetzt als „rheinische Gebiete“ oder „Rheinland“

bezeichnet.

Damit hatte das Maingebiet den Namen ‚Franken‘

für

sich allein. Zeitgleich verschob sich die lateinische Bezeichung für Ostfranken

von „Francia Orientalis“ zu „Franconia“—seitdem der Name für Franken in fast allen Fremdsprachen.

Ein Land, aber

kein Staat

Der spätmittelalterliche

Frankenbegriff war vor allem geographischer und kultureller Natur—ihm entsprach

(meist) kein politisches Gebilde, anders als bei Baiern, Schwaben oder Sachsen.

Die

Ursache liegt im Verhältnis Mainfrankens

zur altfränkischen bzw. (ab

962) deutschen Zentralmacht.

Hierzu etwas Kontext. Machtverschiebungen zwischen Zentrum und regionalen Herrschern prägten

die Geschichte in allen deutschen Regionen. Das Herzogtum Baiern etwa

war in seiner Frühzeit (ca. 550-715) den Merowinger-Königen nur lose unterstellt—zu

weit lag es vom altfränkischen

Kerngebiet entfernt, zu groß wäre der Aufwand gewesen, es unmittelbar zu

kontrollieren. Mit dem Auftstieg der Karolinger erstarkte die altfränkische Zentralmacht, regionale Fürsten kamen zunehmend unter

Druck. 788 setzte Karl der Große den Baiernherzog Tassilo ab und übernahm direkt

die Herrschaft. In der Nachfolge Karls kam es dann zu mehreren Landesteilungen,

welche die Zentralmacht

wieder schwächten—prompt formte sich das bairische Stammesherzogtum 907 neu.

|

| Karl Martell (Graphik aus dem 16. Jhd) |

Nur einmal erlangte Franken

nochmals kurz Eigenständigkeit—während der gleichen Schwächephase des Reiches am

Anfang des 10. Jahrhunderts, in der sich auch das bairische Stammesherzogtum

neu formierte. Ausgangspunkt war die „Babenberger Fehde“, ein blutiger Konflikt

um die Vorherrschaft im

Maingebiet zwischen der mainfränkischen Adelsfamilie

der Babenberger und ihren rheinfränkischen Rivalen, den Konradinern.[6] Die Konradiner setzten sich durch und

errangen nach dem Aussterben der Karolinger 911 sogar die Königskrone.

Sie beharrten aber nicht auf

ihr, sondern handelten ein Abkommen mit den aufstrebenden Sachsenherzögen aus: die

Konradiner halfen dem Sachsen Heinrich bei der Königswahl von 919, dafür sicherte

jener dem Konradiner Eberhard fast unbeschränkte Herrschaft in Ost- und Westfranken

zu. Aber auch dieses zweite fränkische Herzogtum war nur von kurzer Dauer: schon

939 setzte ihm Heinrichs Sohn, Kaiser Otto I., ein Ende.

Der fränkische Flickenteppich

Das eifersüchtigte Wachen der Zentralmacht, niemand zu stark werden zu

lassen, begünstigte die Ausbildung zahlreicher mittlerer und kleinerer Herrschaften,

die für Franken so typisch ist.[7]

· Im mainfränkischen Kerngebiet— grob dem heutigen Unterfranken entsprechend—dominierten,

wie schon erwähnt, die Würzburger Bischöfe. Sie sahen sich gern als die

eigentlichen Wahrer des Frankentums, und gaben sich im Spätmittelalter sogar den

Titel „Herzöge in Franken“. Dies blieb aber ohne praktische Konsequenzen, da die

Bischöfe herzögliche Kernkompetenzen, wie die Oberaufsicht über das Gerichtswesen,

stets nur in ihrem unmittelbaren Herrschaftsbereich durchsetzen konnten.

|

| Nürnberger Burg |

· Speerspitze der

fränkischen Osterweiterung war das Bistum Bamberg—es war extra zu dem

Zweck gegründet worden. Konkurrenz erwuchs ihm in Gestalt der Nürnberger Burggrafen,

welche die Salierkaiser bewusst als Gegengewicht eingesetzt hatten. Ab 1191 stellten

die Zollern (später Hohenzollern) die Burggrafen und erwarben ein bedeutendes Territorium

im heutigen Ober- und Mittelfranken—finanziert u.a. aus den Erträgen des Bergbaus

im Fichtelgebirge.

· Über diesen „großen

drei“ hinaus gab es (i) kleinere fränkische Grafschaften, wie Henneberg,

Castell, Rieneck, Hohenlohe, Wertheim, (ii) Reichsstädte wie Hall, Heilbronn,

Rothenburg, Schweinfurt, Windsheim, und (iii) zahlreiche niederrangige Herrschaften—etwa

Reichsritter, deren Territorien oft nur ein paar Dörfer umfassten.

Nicht zu Franken zählte die Stadt Nürnberg.[8] Wie

bereits erwähnt lag sie auf dem Gebiet des bairischen Nordgaus, bis in die frühe

Neuzeit sprachen die Stadtbewohner eher bairisch als fränkisch. Aber die

Nürnberger empfanden sich auch nicht als Baiern. Als Bürger einer selbstbewussten, großen Kaufmanns-,

Handwerker- und Reichsstadt (ab 1219) hegten sie keinen Wunsch, irgendwo dazuzugehören: „...doch wöllen

die Nürmberger weder Bayern noch Francken aber ein drittes besunders geslecht sein“,

so der nürnberger Humanist Hartmann Schedel in seiner Weltchronik von 1493.

Nürnberg stand vor allem für: sich selbst.

Franken in der

Neuzeit

Es würde diesen (ohnehin

schon langen) Artikel sprengen, sich auch der Neuzeit noch ausführlicher zu widmen. Drei Entwicklungen bedürfen jedoch der Erwähnung.

· Erstens ist da die Reichsreform Kaiser

Maximilians I. von 1500-1512. Sie schuf zwölf Reichskreise: Zusammenschlüsse

benachbarter Herrschaften, die gemeinsam reichshoheitliche Aufgaben wahrnehmen sollten, wie das Münzwesen

oder die Landesverteidigung. Nürnberg schlug Maximilian dem fränkischen

Reichskreis zu. Von da an wurde es meist zu Franken gezählt.[9]

· Zweitens die

Reformation, beginnend mit Luthers Wittenberger Thesenanschlag 1517. Nürnberg wurde

schnell zu einem Zentrum des Luthertums, aber auch die meisten weltlichen

Herrschaften Frankens schlossen sich der neuen Lehre an, allen voran die

Markgrafen von Ansbach und von Kulmbach-Bayreuth (die Nachfolger der Nürnberger

Burggrafen). Die Fürstbischöfe von Würzburg und Bamberg standen auf der anderen

Seite des Konflikts: sie wehrten sich vehement gegen den Protestantismus und wurden

zu treibenden Kräften der katholischen Gegenreformation.

Die Reformation leitete

mehr als 100 Jahre schwerer Konflikte ein, während der fränkische Landstriche wiederholt

gewaltsam den Herrscher wechselten. Beruhigung brachte erst das Ende des 30-jährigen

Krieges 1648. Frankens Konfessionsgrenzen waren von da an weitgehend festgelegt.

Seitdem gibt es einen katholischen (Würzburg, Bamberg, später auch Aschaffenburg)

und einen evangelisch-lutherischen (u.a. Nürnberg, Bayreuth, Ansbach) Teil, die

ungefähr gleich groß sind. Die katholischen Gebiete sollten sich in der

Folgezeit eher nach Süden orientierien—nach Rom, Wien, München—die evangelischen

nach Norden, insbesondere Berlin.

· Schließlich die napoleonischen Kriege von 1800-1815, in deren Zuge Franken größtenteils zu Bayern kam. Geschuldet war

dies vor allem dem Geschick des bayerischen Ministers Maximilian Montgelas, der

mehrfach rechtzeitig die Kriegsseite wechselte und sich von den jeweiligen Siegern—erst

Napoleon, dann der anti-napoleonischen Allianz—königlich entlohnen ließ.

|

| Das moderne Franken |

Ganz im Geist der Zeit gab Montgelas dem erneuerten und fast verdoppelten Bayern eine streng zentralistische Ordnung. König Ludwig I. erfand 1838 dann die Regierungsbezirke Unter-, Ober- und Mittelfranken, und nannte sich außer „König von Bayern“ auch „Herzog von Franken“. Sein Franken besteht im Wesentlichen bis heute. Es ist nicht ganz deckungsgleich mit dem traditionellen Franken: das Henneberger Land und der Taubergrund etwa, die einst zum fränkischen Reichskreis gehörten, sind heute Teil anderer Bundesländer (Thüringen bzw Baden-Württemberg). Anderseits umfaßt das bayerische Franken auch Aschaffenburg, das bis 1803 zum Bistum Mainz gehörte und dessen Bewohner hessisch sprechen.[10]

Franken in Bayern

Montgelas‘ und

Ludwigs Bayern brachte Gebiete zusammen, die zwar durchaus einiges gemeinsam

hatten, vieles aber auch trennte. Gemeinsam sind Altbayern, Franken und Schwaben der oberdeutsche Dialekt und die süddeutsch-elbgermanische Herkunft—Wurzeln, die

weit in die Vergangenheit reichen, in vor- und frühhistorische Zeiten.

|

| Würzburg—das erste und einzige Zentrum Frankens |

Für viele Franken war es ein Schock, jetzt Teil des bayerischen Zentralstaats zu sein, insbesondere in den evangelischen Gebieten—und am schlimmsten wohl für die Bürger freier Reichsstädte wie Nürnberg, die sich plötzlich als ‚Fürstenknechte‘ wiederfanden. In den ersten Jahrzehnten der bairisch-fränkischen Zwangsehe provozierte dies heftige Konflikte, bis hin zu Aufrufen nach gewaltsamem Abfall, z.B. während der deutschen Revolution 1849. Entspannung brachte erst die Eingliederung ganz Bayerns 1871 in das Deutsche Reich: Franken bekam so einen zweiten Bezugspunkt.

Inzwischen ist die ‚Ehe‘ mehr als 200 Jahre alt, und es scheint, als seien die meisten Franken in Bayern angekommen—wohl auch, weil es ihnen als Teil des Freistaats nicht so schlecht ergangen ist. Aus Sicht dieses Autors ist das erfreulich. Bayern wäre weit weniger interessant, wenn es nur aus Altbayern bestünde. Und auch Franken wäre enger und begrenzter—a weng fad halt—würde es nur im eigenen Saft schmoren. Darüber hinaus fehlte einem fränkischen Zentralstaat der historische Bezug—tatsächlich eifert ein solcher Wunsch dem bayerischen Beispiel nach.[11]

|

| Der Frankenrechen |

Schließlich: von 1946 bis 1999 gab es den bayerischen Senat: eine Honoratorenversammlung, die als zweite Parlamentskammer diente, und die ein Volksbegehren zurecht abschaffte. Als förderale Kammer hätte der Senat mehr Sinn gemacht, gebildet aus Vertretern der Regionen des Freistaates. Manche Entscheidungen hätten vielleicht sogar mit einer Sperrminorität von einem Drittel belegt werden können.

Ohne Franken wäre dann nichts gegangen—ein Satz, der sich, auf Fränkisch (mit etwas gutem Willen) reimt.

[1] Die Quellenlage

ist dünn, was oft keine genauen Zeitangaben zulässt.

[2] Altfränkisch entwickelte sich weiter zum Niederfränkischen,

was wiederum die Grundlage der modernen niederländischen Hochsprache bildet.

Anders als Ostfränkisch weisen rhein- und moselfränkische Dialekte—grob die Dialekte

Hessens, des Saarlands und von Rheinland-Pfalz—stärkere altfränkische Prägung

auf. Im Frühmittelalter war die Ähnlichkeit

noch größer, im Zuge der zweiten germanischen Lautverschiebung—welche die

rhein- und moselfränkischen Dialekte zum Teil mitmachten, das Niederfränkische aber

nicht—drifteten sie jedoch auseinander.

[3] Dieser

Abschnitt folgt eng der Argumentation des Sprachwissenschaftlers Alfred

Klepsch.

[4] Die

fränkische Expansion geschah im

Kontekt der deutschen Ostsiedlung—eines weit größereren Prozesses des

Hochmittelalters, zu dem auch die Expansion Baierns donauabwärts in das Wiener

Becken zählt.

[5] „Franken“ bezeichnete im 10. Jahrhundert also jene Gegenden

an Mittelrhein und Main, welche die Altfranken im Frühmittelalter erobert

hatten—und nicht mehr das antike Siedlungsgebiet am Niederrhein. Lezteres hieß

inzwischen „Niederlothringen“ nach dem fränkischen Teilkönig Lothar II.,

dem in der Teilung von Prüm 855 „Lotharingien“

mit Hauptstadt Aachen zugesprochen worden war. „Ostfranken“ und

„Westfranken“ dürfen nicht mit den

ostfränkischen und dem westfänkischen Reichen

verwechselt werden, die im Zuge der fränkischen Reichsteilung von 843

entstanden (Vertrag von Verdun). Ost- und Westfranken waren beide Teil des ostfränkischen

Reichs, aus dem westfränkischen Reich entwickelte sich Frankreich.

[6] Die

Stammburg der Babenberger lag auf dem heutigen

Bamberger Domberg.

[7] Der politischen Zersplitterung

entsprechen kleingliedrige Dialekträume: während

in Altbayern der Dialekt zwischen Ingolstadt, Landshut und Rosenheim weitgehend

identisch ist, können sich in Franken Aussprache und Vokabular von einem Dorf

zum nächsten merklich ändern.

[8] Ebensowenig Weißenburg.

[9] Es gab auch

keine andere praktische Möglichkeit,

denn die benachbarte Oberpfalz ging an den kurrheinischen Kreis. Der bairische

Kreis (der u.a. auch Salzburg enthielt) war damit weit entfernt.

[10] Ebensowenig

berherbergt der Freistaat Bayern allerdings alle Bairisch-Sprecher—der größere Teil lebt in Österreich.

[11] Nach Ansicht dieses Autors sollten wir Europäer ohnehin lernen, innerhalb unserer Grenzen zu leben, und nicht bei jeder Unstimmigkeit versuchen, die Landkarte neu zu zeichnen. Wenig hat in der europäischen Geschichte mehr Schaden angerichtet als dieser Reflex.

Die Hauptquellen für diesen Artikel sind Anna Schieners ‚Kleine Geschichte Frankens‘ (7. Auflage, 2022), ‚Franken im Mittelalter‘ von Jürgen Petersohn (2008) und das ‚Fränkische Dialektbuch‘ von Eberhard Wagner (1987). Ferner der Aufsatz ‚Fränkische Dialekte‘ von Alfred Klepsch im Historischen Lexikon Bayerns (2009), sowie ältere sprachhistorische Werke, insbesondere ‚Sprachraumbildung und Landesgeschichte im östlichen Franken‘ von Hugo Steger (1968) und ‚Die Deutsche Schreibsprache in Nürnberg von ihrem ersten Auftreten bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts‘ (1954) von Josef Pfanner. Sehr hilfreich auch der youtube-Kanal "Franken Herz Europas" von Johannes Pechstein, der mich u.a. auf Petersohn verwies.

Bildnachweise: alle Wikimedia Commons, bis auf 'Sprachräume in Franken', das dem Artikel Alfred Klepschs im Historischen Lexikon Bayerns entnommen ist.